GNSS測量とは

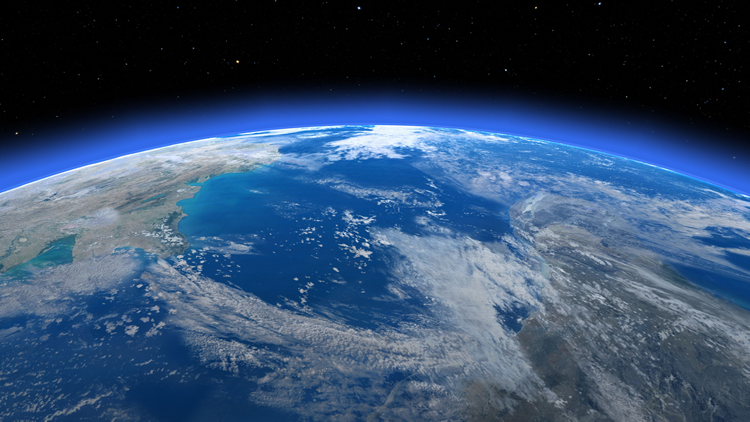

GNSS測量とは、GNSS(Global Navigation Satellite System:汎地球航法衛星システム)を利用する新しい測量方法です。

GNSSは、アメリカ合衆国によって打ち上げたGPS衛星(地上約20,000Kmを周回)及び、GLONASS衛星(ロシア)、

Galileo衛星(欧州)、BeiDou衛星(中国)、QZSS衛星(日本)の電波を受信して緯度経度を測定し、位置等の計測を行う技術です。

-

■GNSS測量の特徴

1.高精度な測量ができる。

2.長距離の測定ができる。

3.昼夜の連続観測ができる。

4.天候に左右されることが少ない。

5.見通し外の測定ができる。

-

■GNSS測量の種類

測量業務で使用される受信機には、1級GNSS、2級GNSSの2種類あります。

◆1級GNSS測量機:2周波数測量機

GPS衛星から発進されている搬送波 L1帯、L2帯を受信できます。

◆2級GNSS測量機:1周波数測量機

GPS衛星から発進されている搬送波 L1帯のみの受信できます。

-

■2周波を受信できる利点

スタティック測量では、長距離観測(10Km以上)を行うと電離層の影響で、精度劣化となりますが、2周波観測L1帯、L2帯異なる周波数の観測値を利用して電離層の影響を補正できます。

短距離においては、電離層補正の本質的問題の為かえって精度低下の原因となりますので、10km未満では1周波観測で行います。

キネマティック測量では、初期設定という操作が必要なのですが、固定点と移動点のアンテナを入れ替えるアンテナスワッピング、既知点から出発する等の方法により行いますが、移動時に衛星からの電波が遮断されると、再度初期設定が必要となります。

2周波を使用して行うと、任意の場所で数秒静止する事で初期化が行えるので作業効率もよくなります。

1級GNSS測量機と2級GNSS測量機は、2周波、1周波の違いであり1級=高精度、2級=低精度ではありません。